|

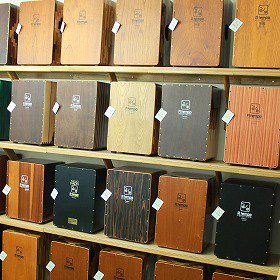

良いカホンを選ぶための基礎知識

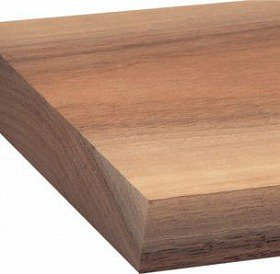

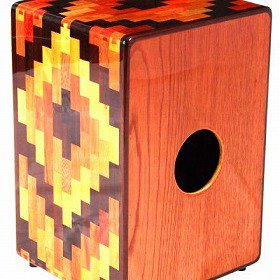

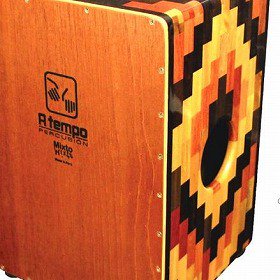

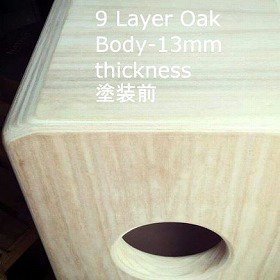

1.ボディー どうしても打面に目が行きますが、カホンの品質の重要な要素がボディーです。コストの大方をボディー材が占めています。 車に例えればカホンのボディーはシャシー(車台)、家に例えれば基礎の様なもので音の基礎的な品質、基本的なキャラクターに影響します。 カホンのボディー材として流通しているのは主に以下です。 合板 (ply wood) 最も一般的にボディーに使われているのは合板です。ベニヤ板、ラワン合板など聞いたことがあるかもしれません。 合板とは薄い木の板を張り合わせた板材で、コストが安く、また変形などもし難いので現在では家具や、建築材料など幅広く使われています。 合板は針葉樹、広葉樹など色々なグレードが多種ありますが、カホンの様な楽器には音響性能のよい広葉樹の合板が向きます。 プロ仕様カホンによく使われるのはフィンランドバーチ(ホワイトバーチ)合板です。広葉樹で密な木材であり、適度な音の吸収と響きがあり音響特性に優れ、高級スピーカーなどにも使われる材料です。打面にもよく使われます。 単板 (solid wood) 単板とはいわゆる木材の一枚板で、現在では高級家具などに使われます。最近の家具は合板で出来ており思ったより軽いものですが、昔の家具は広葉樹単板(一枚板ー無垢板)で作られていたので非常に重く、おばあちゃんの家の古い家具などは重いものです。 ニトリなどで売られている家具はほとんど合板が多いです。ブランドの家具や、家具作家、工房などの家具はオークなどの堅い広葉樹無垢板が使われていることが多いでしょう。 広葉樹は成長に時間がかかり、針葉樹の様にまっすぐ伸びるわけではないため、歩留まりが悪くは材自体が高価です。また十分に乾燥させて使わないと変形や割れなどが発生しやすく更にコストが高くなります。 楽器ではコンガや、ボンゴなどのボディー、ギターやバイオリン、ウクレレなど響きの重要な楽器には単板が使われています。

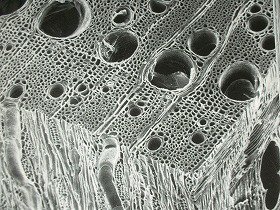

左:合板(高級バーチ合板) 右:単板(無垢板) 木材の違いー針葉樹と広葉樹 針葉樹 針葉樹(パイン材)はスギやヒノキなどが代表的ですが写真左のように段ボール的な構造で空壁が多いの特徴です。 そのため軽く、柔らかく、加工もしやすい材です。 空壁が多いため振動を空壁の空気層で吸収しますので、あまり響きは出ません。 広葉樹 右の写真は広葉樹(ハードウッド)落葉する木で繊維が密で一般的に比重が重い材料です。 そのため振動を伝えやすくボディーの響きを生みます。 但し材は堅く、反りや割れの問題もありコストは高くなります。 その中でも合板のカホンに使われるバーチはまっすぐ伸び、広葉樹としては比較的安価で高級な合板として流通しています。

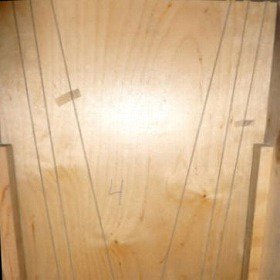

左:針葉樹(パイン材)右:広葉樹(ハードウッド) 2.打面 打面材は通常2.5mm−3.5mm前後の3層程度の合板が使われます。 薄い打面程繊細な表現が可能ですが、音量、パワーは出ません。反対に厚い打面は繊細な表現よりはパワー、ベースを重視するサウンドになります。厚い打面のパワーを引き出すにはその分ボディーがしっかりしていなければなりません。 厚い打面は柔軟性を持つまで時間がかかるので慣らしが必要で本来のサウンドが出るまで時間がかかります。店頭で少し触っただけでは、値段が高いわりに固くあまり音が出ないなという第一印象になりがちです。しかしながらしばらく叩きこむと、打面が柔軟性を持ち、同じカホンとは思えない音(主にベースが伸びる、スネアも打面の柔軟性が増すことにより鳴り易くなる)になります。 打面の材料の構成は各メーカーのノウハウでもあり色々と工夫されており、アテンポの様に2種の合板をミックスしている場合もあります。 打面材料は種々ありますがフィンランンドバーチ合板打面というのはスペイン系の高級フラメンコカホンの材料としては定番です。 フィンランドバーチは高額なのと同じ構成になると音が似てきてしまうので、最近は打面に色々な材を複合して音の個性を出す流れもあります。 合板以外ではアクリル板や単板というのもありますが単板は薄くすると割れやすく、一般的にはあまり使われません。アクリル板は日本では使うメーカーもあります。正確なサウンドを持ち、湿度の影響を受けずバラツキ(個体差)がないでしょうが、どうしてもプラスチックぽいサウンドですので、好みが別れるでしょう。パーカッションで使うウッドブロックとジャムブロックのサウンドの違いの様なものでしょうか。 海外のカホンで樹脂の打面というと最近はカーボンファイバーを使った打面が出てきています。コンガやボンゴのヘッドも最近はファイバースキン(樹脂スキン)が多いので今後カホンの打面としても可能性がありそうです。

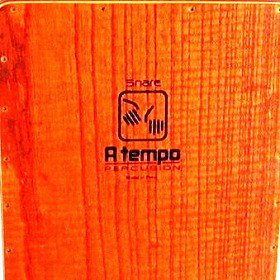

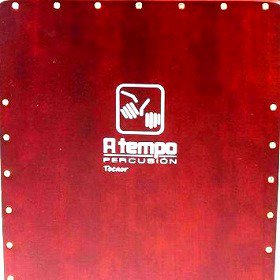

打面の塗装 打面の塗装によっても音に違いが出てきます。 木目を生かしたオイルフィニッシュなどはナチュラルな響きの傾向があります。 やや厚めの木目が見えない程度の塗膜でやや硬い感じのする打面であればパリッとした感じの煌びやかな響きになる傾向があります。 塗膜も樹脂ですので、厚くすればサウンドが硬いパリッとした感じが加わります。

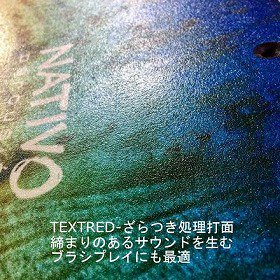

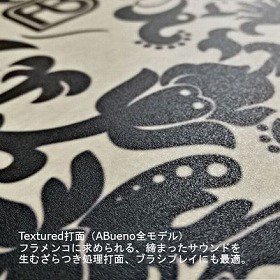

左:ナチュラルな木のサウンドを活かす塗装。右:煌びやかなサウンドを生むやや厚めの塗装 Textred打面 最近は表面をざらつかせた塗装(Textured)をした打面が出てきています。表面にざらつきがあり派手さを抑え音が締まった感じになります。またブラシを使った演奏に対応できます。

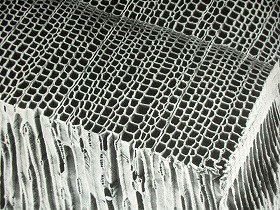

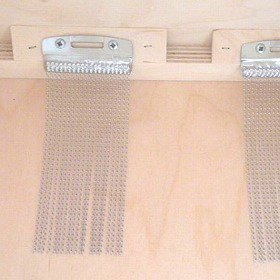

3.響き線 カホンのスラップ時にジャッというスネアドラムの様なサウンドを付け加えているのが響き線、あるいはスネアと呼ばれるボディーに付加されているものです。 大方はギター弦の様な鉄の線かスナッピーというスネアドラムに使われる、鉄の束の様なものです。 フラメンコ伴奏に使われるスペイン産のカホンの場合はギター弦が使われており、ドイツ、アメリカ、日本などドラム代替の用途の低価格帯ではスナッピーがついていることが多いようです。 ギター弦 通常ギター弦はカホンの上から下まで垂直に張られておりカホンの真ん中あたりを叩いてもなります。フラメンコの様な早いリズムを叩く際に上部でしかスネアが鳴らないと手の移動距離が長くなり、間に合いません。したがって打面のどこを叩いても反応するギター弦が好まれます。 そもそもフラメンコカホンのサウンドはフラメンコギターのリズムギター的な要素が大きいのでリズムギターの様なサウンドを目指しており、ギター弦が使用されます。 また繊細なタッチに反応しやすいため、ピアニッシモでも表現しやすいギター弦が上級者には向いており、上級レベルのカホンはほとんどギター弦です。 更にギター弦は張り具合の調整ができるので、好みのサウンドに微調整が可能です。 通常ギター弦は左右2弦ずつで4弦程度が標準ですが倍の8弦というのも上級モデルにはあります。多ければ多いほどいいわけでもなく、派手になるかどうかなので好みの問題です。逆に弦の音ばかりが目立つ平板なドンシャリサウンドになりがちという弊害もあり、上級モデルも4弦というカホンもあります。 スナッピー 構造も簡単でコストも安いので、初級から中級、自作カホンに使われます。 ドラム代替の場合、スネアドラムのスナッピーが流用されているのでスネアドラムに近いサウンドが得られます。 ギター弦と比べると繊細な表現はできないのですが、とにかく細かい調整抜きにジャッという音はするのでコスト的には有利で低価格帯のカホンによく使われます。

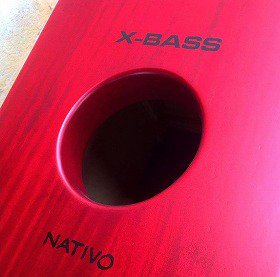

左:ギター弦 右:スナッピー 4. サウンドホール バックホールとサイドホール 打面の反対側に通常サウンドホールという直径10cm程度の穴が空いています。主にベースサウンドを出すホールです。 両打面カホンなどはボディーの側面にサウンドホールがあります。 サウンドホールによる音の違いですがサイドホールは通常の(バックホール)と比べると低音量がリッチな感じですが、ベースがボン付く(低音過多でやや締りがなくなる)傾向があります。 音の好みの問題でサイドホールのリッチなベースを気に入る方もいますし、通常のバックホールの素直な締まったベースを好む方もいます。 またサイドホールには二つの打面のバラエティー(通常はスネアのあるなし)を1台で楽しめるという利点もあります。 両打面カホンの場合は背版が打面になるため、フロント打面を叩くと背版が打面の為、薄いので共振します。その影響もありボディーへの振動が逃げ、ボディーの鳴りは減少すると考えられます。 通常演奏する際、背面に壁がありますがアコースティックの場合背面の1次反射で音が増幅されるのでバックホールが音響的には有利です。 マイクを使用する際にはバックホールの方が視覚的にも、演奏者的にもマイクが邪魔にならない利点があります。

左:バックホール 右:サイドホール ベースブーストリング、可変サウンドホール 最近のプロ仕様カホンのサウンドホールはベースブーストリングがついているものがあります。スピーカーのバスレフポートの様にホールのベースの通り道がややトンネル上に厚くなっており、ベースをブーストする効果があります。 ベースがボンという響きからブンっという重く締まった印象になります。 また変わり種としてはABueno Perucsion(このサイトで取り扱い)の可変サウンドホールというものがあります。 サウンドホールの位置、大きさを変えることによりベースの響き(高低)を調整するためのものです。

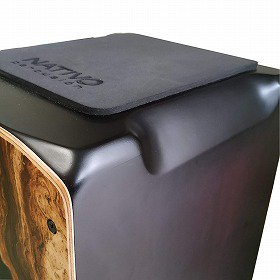

左:ベースブーストリング 右:可変サウンドホール 5. 快適装備 カホンの演奏姿勢はどうしても無理がある姿勢ですので、それに対して快適装備が出てきています。 エルゴノミクスコーナー 打面の上部角がまるめられられて高音をスラップ(強打)するときの手の負担が少ないです。中級レベルのカホンでも装備される例が増えています。 エルゴノミクス座面 座面の角がえぐられており、カホンにまたがる際太ももへの当たりが柔らかです。特に小柄な女性がフルサイズカホン(50センチ)を叩く際かなり負担がかかりお尻、太ももが痛くなりますので有効です。ただし角をえぐる関係上ボディーが厚めの必要があり、各社最上級モデルにのみ装備される贅沢な装備ともいえます。 ヒント:小柄な女性はハイヒール、厚底靴などでカバーする手もあります。

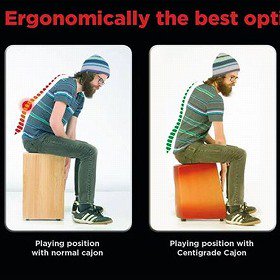

左:エルゴノミクスコーナー 右:エルゴノミクスコーナーと、エルゴノミクス座面W装備 傾斜カホン 横から見ると台形で打面が斜めについたカホンです。無理な姿勢を緩和するためにカホンを傾けてプレイする人も多いですが、これであれば打面が傾いているので自然に打面を打つことができます。また斜めになる分ボディー容積が増しますので、低音、音量の面で有利です。腰痛が心配な方は考慮してはいかがでしょうか。

左:傾斜打面カホン 右:背筋を伸ばした自然な姿勢 6.まとめ カホンは単純な箱の様でシンプルなだけに実は色々な要素が音に影響を与えるなかなか奥深い楽器です。 以上の基礎知識を学びお気に入りのサウンドを手に入れてください。 またコンガや、ボンゴなどと比べるとメーカーモデルによって大きく音が違いますので、沼にはまり部屋がカホンだらけになる可能性もありますのでご注意下さい。 注意:ネットの「おすすめ カホン」などの検索で出てくるお勧めのカホンベスト10などネットショップ誘導記事(アマゾン、楽天、Yahooなどに直接リンクするボタンがある記事)の内容は、部材についてボディーと打面が混同していたり、その材風の塗装を部材と混同していたりと信頼性が低いのでご注意ください。ネットの情報をもとにライターが適当にそれ風にまとめてあるだけで、たぶんライターはカホンを叩いたこともないかもしれません。

カホンの価格目安 予算に応じて手に入るカホンは大体以下の通りです。(2023 Jan改定−円安により以前より1万円程価格が上がっています。) 価格は定価ではなくネットや店頭で買える実売価格です。 (アマゾンでは訳ののわからないカホンが10万とかで売られているので当てはまりません。通常の楽器店での価格です。)

左:3-4万円レンジのプロ仕様カホンのボディー(塗装前)、13mm 厚のしっかりしたボディー 右:マニア向け単板ボディーカホン 価格の違いの訳ーより深く

|

|

Copyright©2017 A tempo percussion Japan All Right Reserved.

|